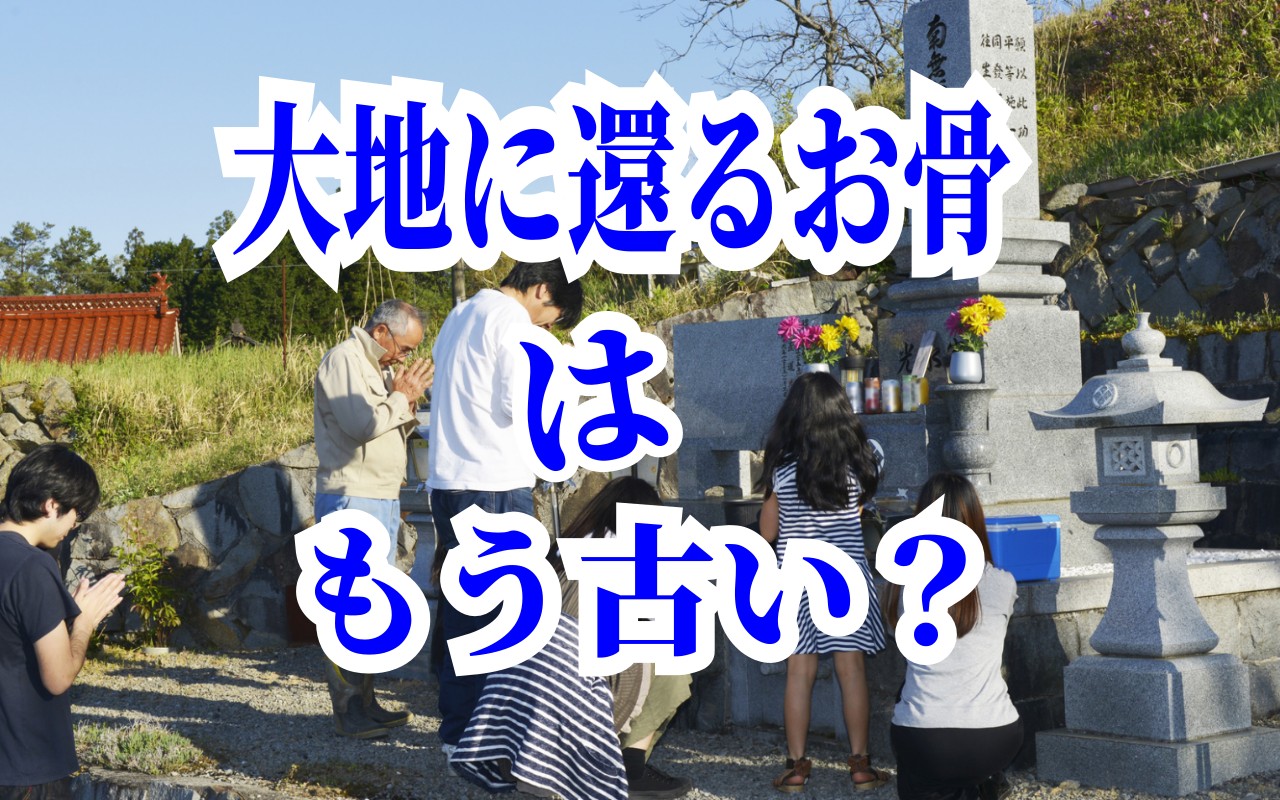

日本人の古くからの考え方、亡くなったら、大地に還る。

土葬とは、本来そういう考えの葬り方です。

現代のお墓はそういう考えとは少し異なります。特に都会と呼ばれる地域のお墓は、そういう発想のお墓はほぼ存在しなくなりました。

昭和30年代までの多くの日本人は、「大地に還る」そういう考え方でお墓を作っていたと私は考えます。

それが、火葬の時代になり、大きくお墓の考え方、意味が変わりました。

亡くなった方のご遺骨をその亡くなった方の一部として、大切にするようになったと思うのです。もちろん、もともとご遺骨を大切にする意識は元々ありました。ただ、その大切なご遺骨を大地に還そう、還して、次に輪廻転生して、新しくまた私たちの家族として、帰ってきてください、という願いを込めていたのだろうと考えていたように思えます。

もちろん、遺骨は大事ですが、それだけに次の時代に生まれ変わるために、早く土に、大地に還ってほしいという願いを込めて、土中深くに埋葬したのだと思います。

もちろん、それしか方法はなかったということも理解できます。

それが、火葬になり、ご遺骨が手元に残る時代となったのです。それをお墓に埋蔵する際も、直接ではなく、骨壺という器に納めて埋蔵するようになった。そうすると、大地にご遺骨が還ることはなくなりますよね。

都会、人口の多い、地域はとても理解できます。

大地に還ると言ったって、その土地がもし、お墓じまいしてしまい、空き区画となり、別の人がお墓を建ててしまった場合、その残された大地に還った遺骨とともにある土地は新しいお墓の下敷きになってしまうのは、避けたい。そんな思い。分かります。

でも、田舎は全く事情が異なります。

田舎のお墓は一部の市営霊苑は除いて、山間部、里山と呼ばれる低い裏山の一角に建てられる場合が多いです。そこは、亡くなった方が生前住み慣れたご自宅が見える場所だったはず。

そんな、慣れ親しんだ土地、しかも田舎の土地なので、将来、そこに新しいお墓が建つ可能性はほぼありません。そのまま、何もない土地として、残る可能性が極めて高い場所です。

そんな場所に埋葬してほしい。そして、そんな土地で、大地に還りたい。大地に還ってほしい。

そんな願いを叶えてくれるお墓があってもいいのではないのかな、

田舎でお墓を建て続けてきたもの、として、そんなことを考えています。