そもそも論、かもしれませんが、そんなこと考えてみました。

「お墓」を建てる10個の理由を考えてみました。

お墓って、他人から見たら、全く価値がない、どうして建てるの? と思ってしまうもの、です。それなのに、高額な費用をかけて、どうして建てるのだろうと思ったのです。その理由を考えられるだけ挙げてみます。

1、故人を偲ぶ場所の確保

一番大きな理由だと思います。人が亡くなる、ということの重大さは他では代替えできないおおきなもの。ましてやそれが親族、家族、自分にとって支えとなっていた人とすれば、巨大すぎる出来事でもあるかもしれません。

やはり心の問題が一番重要なのですね。特に、残された遺族、友人、近隣に住む方々にとって。

2、供養の実践

その大切な人が亡くなった。そのままには出来ないのはあらゆる意味で当たり前。

と、同時に人と言えど生命体ですから、死とともに肉体は変化していきます。そのままでいさせること自体が法に触れる可能性もありますから、何らかの方法で供養することが求められます。高度に社会化している私たちの住む世界では、それがルールです。

お墓はその供養の最終地でもあります。

3、家族、親族のつながりの象徴

家族、親族と言えども、必ず一体とは限らない時代です。かつては当たり前だった時代、でもこれからはそうとは限らない時代。唯一と言えるかどうか分かりませんが、その現代の家族が一つに集まれる場所、集まれる存在、それがお墓なのかもしれません。

お墓参りのために、長い距離、移動して、故郷のお墓参りする、お盆、お彼岸の風景はそういった一面もあります。

4、遺骨の安置場所

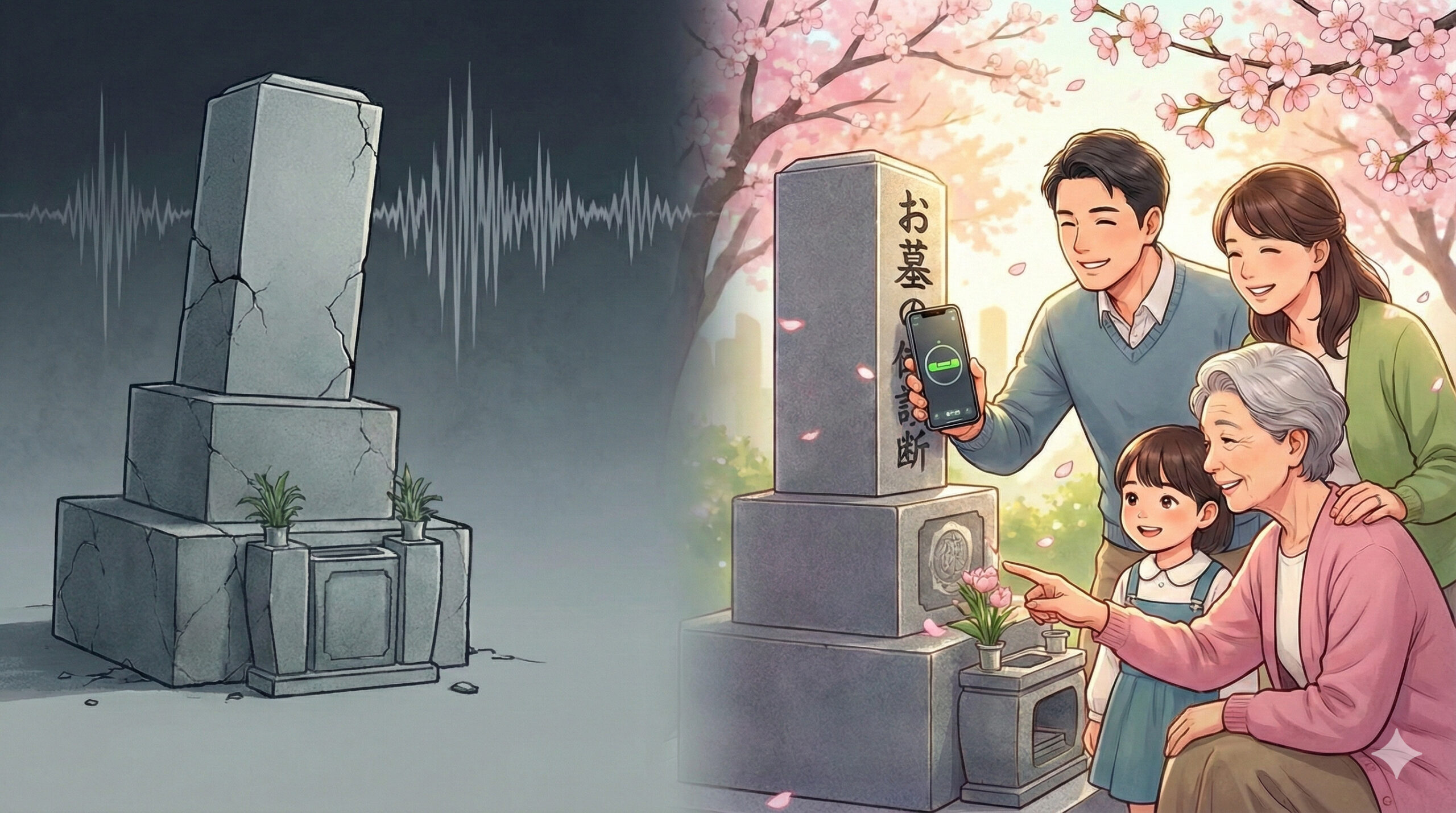

「供養」して、残された最後の形がご遺骨です。そのご遺骨の安置場所がまさしくお墓。ここが今大きく変化しようとしています。お墓という家族単位の供養する場所から、一定の緩い”くくり”での集合墓となりつつあります。

5,社会的、文化的な習慣

家族の問題だけではなく、社会的、文化的な習慣、つまり、「世間の常識」とも言い換えられる部分。誰もが当たり前に家族が亡くなったら、お墓を建てるものだ、という決まった習慣、固定された概念、あたりまえになっている文化があります。 というかありました。

今は大きく変化する時代。そのお墓の文化、お墓を建てるという文化も大きく変動しようとしています。

6,生きている人の拠り所

家族を失い、家族の概念も希薄化しつつある現在、その支えであった故人とのつながりは「お墓」だけになってしまったともいえます。「魂は仏壇にある」という考えもありますが、お墓以上に仏壇のない家は増えているそうですし、いつでも仏壇にお参りできるかどうかは、距離、人間関係などが関係してくることもあります。

「拠り所」としてのお墓は存在を大きくしつつあるのかもしれません。

7,命日や節目の参拝場所

日本人は節目が結構好きですね。元旦三が日の「初詣」とお盆のお墓参りはまだ国民の半数以上がいくと思われます。節分、節句、と言った節目も大事にしている人は多いです。春分、秋分の日も「お彼岸」と呼んで、お墓参りする習慣が根強いです。

こう書くと節目とお墓参りは強く紐づいている気がします。日本文化の根本なのかも。

8,故人の存在の証

大切だった故人。かけがえのない存在だった故人。その亡くなった人が存在していた証のようなもの、でもあります。特に、自身にとってかけがえのない人だった場合、お墓を残したいという願いは強いですね。

「故人の存在の証」、正しく生きていた証として建てられる人は多いです。

9,子孫への教育的義務

「お墓」と「供養」という存在が日本文化だとすれば、当然それは子孫への教育として、むしろ「後世に残したいたいせつなもの(こと)」として、子供たち、その子供たち、そのまた先の。。。と考えることは普通の考えだと思われます。

その子供やその先の未来に伝え、残すことこそ、文化となると思われます。逆に言えば、それが途絶えると文化は消滅する、ということですね。

10、遺族の責任感や義務感

残された遺族にとっての責任として、お墓を建てる。お墓がないならば、なおのことお墓を建てなければならない。そういう考え方、社会的義務がかつての日本にあったのは確かです。

それが、今は「お墓」ではなくなった。お墓以外でも、ご遺骨を納骨できる場所であれば、という時代でもあります。

ご遺骨の安置場所は「お墓」だけではなくなった。それでも、ご遺骨を安置するつまり、「供養」は歴然とあります。そこは文化となっている。場所、方法が多様化されたということです。

まとめ

こう見ていくと、「お墓」とは、実際上、必要な場所「供養、納骨」という部分と残された遺族、家族、友人、知人にとっての心の拠り所である、という部分が主な理由ですね。

それ以外に、社会的通念、世間という視線を意識している部分もある程度ありそう。日本人らしい側面です。ただそれが多くの人が続けることで、「日本人の文化」となるという側面もありそうです。

お盆の時期に故郷への帰省ラッシュと日本全国で行われる、お盆期間中の灯明を灯してのお墓での参拝の姿はもはや、日本の風物詩というより、文化となりつつあるように思えます。