先日、「石のある暮らし」という記事をアップしたのですが、今回は玄武岩のある風景。

◇ お墓ディレクター1級:お墓のプロの証、1級取得者は全国で2桁

◇ 墓地管理士:お墓、納骨堂、永代供養墓の法律の専門家

◇(一社)日本石材産業協会正会員、兵庫県支部理事

◇ 石材加工技能士1級:石の加工の技能を表する国家資格

◇ 雨漏りしないお墓「信頼棺®」正規代理店

◇ 「地震に強いお墓」施工店

おおきた石材店

昭和の初めより三代続く、兵庫県豊岡市の小さな石材店。震度7の地震でも倒れなかった「地震に強いお墓」と特許技術「雨漏りしないお墓、信頼棺」の正規代理店。百年後に残るお墓を作っています。

日本には、それぞれ各県ごとに「県の石」というものが定められていて、兵庫県の石は「玄武岩」です。

こちらは、先日、工事させていただいた寺院墓地の一角。階段の代わりに玄武岩が使われています。

そして、こちらは、その寺院の一角にある古いお墓。真ん中の石、少し濃いグレー色の石は玄武岩。しかも古いお墓の石のようです。こちらに引っ越しする以前にあった墓地で使っていたお墓の石でしょうか?

そして、これは、私の玄関前の写真。アプロ―チに貼ってある石は玄武岩です。私の父が加工、施工したものです。余談ですが、私の父はこの玄武岩の平のみ加工が得意でした。

このように、豊岡市は玄武岩がどこにでもある、よくある風景の一部です。

そこで、私が玄武岩を秘かに集めています。このあたりの家を解体した現場には、おそらくたいがい玄武岩が出てきます。そこで、余った玄武岩を譲ってもらったり、お墓の石垣等に使われている玄武岩を分けてもらったり、いろいろなルートで玄武岩を集めています。こちらは比較的大きめの玄武岩の石。

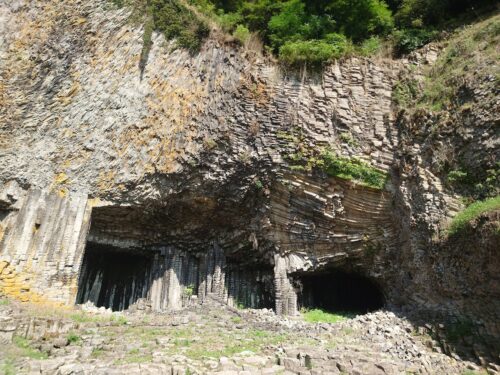

いずれもこの玄武洞から採掘された石です。現在は国の天然記念物として、保護されており、採掘は出来ませんが、たくさんの玄武岩が今でも豊岡市内のいたるところで使用されています。

個々の地名、玄武洞から名前を取って、この石を玄武岩と名付けたとのことですが、実はこの穴が玄武洞ですが、それ以外に「青龍洞」「朱雀洞」「白虎洞」と4箇所あり、四聖獣と言われる伝説の動物の名前をそれぞれ取って命名されているので、その中で一番有名な「玄武洞」という名前のみ有名になり一人歩きしているわけです。

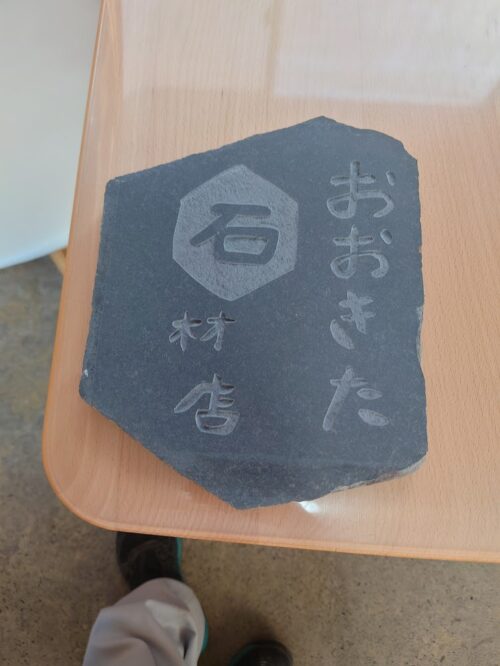

その玄武岩を再利用というか、加工して表札、看板、サインプレートとして使わせてもらっています。

置き型のサインプレート。表札としても使えます。

こちらは比較的正六角形に近い玄武岩。実は玄武岩は正六角形だというイメージを持たれている人が多いですが、正六角形の玄武岩は極めて少なく、このような六角形の玄武岩がほとんど。中には五角形の玄武岩もあります。

右が研磨仕上げを施してあります。ここまで光沢を出さないと、玄武岩の美しい光沢は見えません。左は800番手まで研磨で仕上げた「マット仕上げ」の玄武岩。いずれも表札、小さめの看板に使える設置型玄武岩プレート。

それ以外の豊岡市で採掘された石で表札を作成しています。

上の大北、北岡、山路、そして、下の段、丸い方のおおきた石材店の4枚は玄武岩製の表札です。上の山本、下の横長のおおきた石材店は地元、豊岡市で採掘された名もなき石です。

玄武岩は研磨して、光沢を出したら、細かな石の模様も見えるのですが、玄武岩はそれぞれ微妙に色が違い、実は微妙な模様も違うのです。

上左の石が一番色が濃くて、薄いスジがかすかに見えます。(分かりますか?) 下真ん中と上右は少しだけ色が薄く、白い縞模様が左の石よりも濃い。目立つ感じですね。

この写真は顕著です。左は色が濃い、しかも玄武岩色、と言っていいのか、黒か青味が強く、光沢も鮮やかですね。逆に右の石は色は少し薄く、左より赤味が少し入っていて、光沢は少し落ちます。

どちらも、よく見ていただいたら分かるように、かすかなシマ模様があります。しかも色も濃い薄いがあり、個体差は比較的顕著です。

こういった個体差も磨いたら分かりますが、マット仕上げ、あるいは、切削仕上げ状態ならかなり見慣れた人でもない限り識別は難しいです。

でもこれほど光沢の出る石も珍しいので、加工の楽しさもあります。玄武岩はとても個性的で魅力的な石です。加工もしやすく、面白みのある石です。いろいろと使って楽しんでみたいと思います。

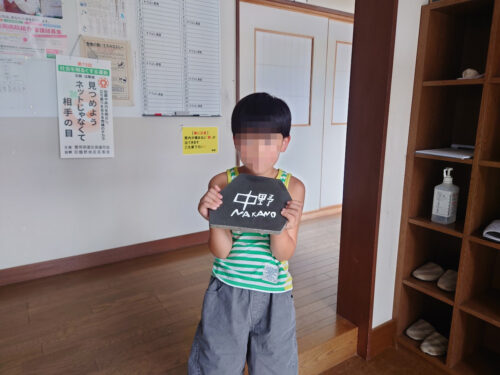

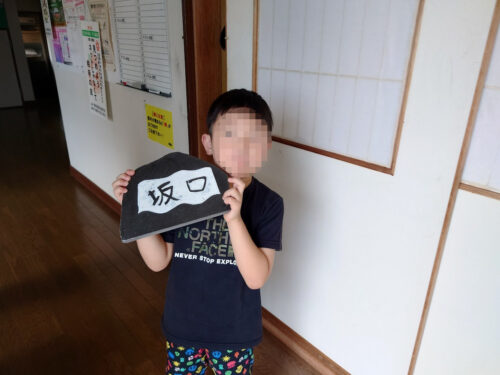

ちなみに、夏、この玄武岩を使った表札作りワークショップをしています。「とくまるゼミナール」です。来年も参加させていただこうと思っていますので、興味ある方は参加してみてください。

今年のワークショップで作られた作品を最後にご紹介。

玄武岩をどんな使い方で楽しみたいですか?