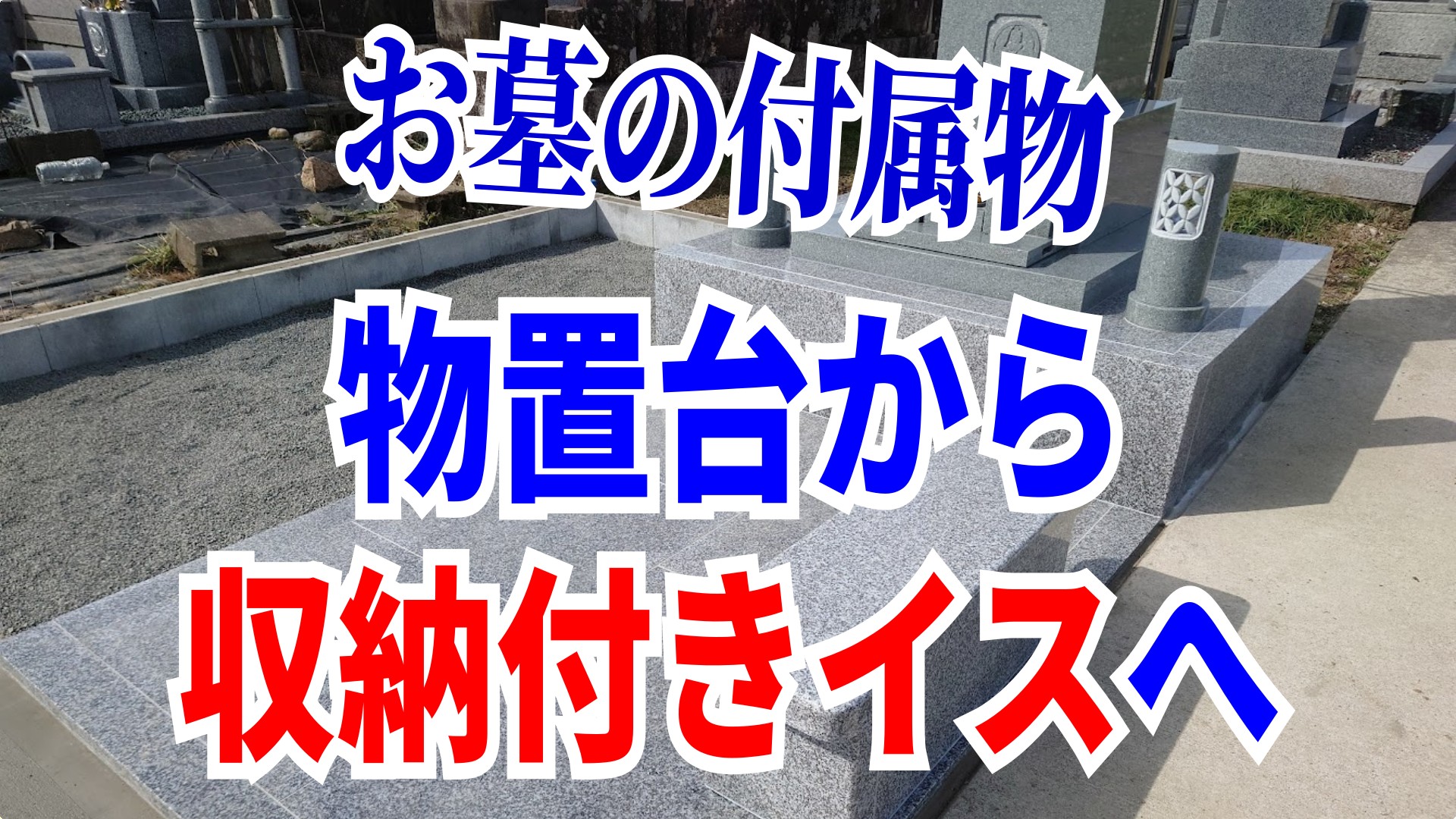

他地域ではよくわかりませんが、

但馬地域では、お墓のセットものとして、

「物置台」はよくあります。

以前、私が仕事を始めた頃は物置台ってあまり見かけなかったんですが、

最近は、新しいお墓には、けっこう付きます。

そのサンプル写真を集めてみました。

ちなみに、何に使うかというと、

① 物を置きます(線香とか、マッチ(ライター、着火するモノ)、ロウソクなど

② 腰かけます。お墓に来るまでにずいぶん疲れることもあるので、

とりあえず腰かけて、休憩です。

③ ある程度広いお墓が田舎には多いので、広い空間に何もないと

殺風景なので、とりあえず、設置してみる。

④ 収納箱を兼務している物置台もあります。お掃除セットなどを入れておきましょう。

ちなみに、ロウソク、線香などを入れておくと、湿気て使えなくなりますのでやめましょう。

などが、使い道です。

まずは、昔よく使った四国の青石。

これはまん丸ですが、よく見かけるのは

小判型、あるいは、自然な形。

こういう形のものも多いですね。再びこの四国の青石がいい、という声を時々聞きます。

ただ、この石の欠点は、キズが多く、割れやすいです。磨いたらいい光沢が出て、味わい深い石なのではありますが。。。

それから、最近よく見かけるのが、G654とか、緑系の石で作られたもの。

このように、 天場のみ磨きで、

側面は割り肌、つまり自然の形に近い石の肌、あるいは叩き、ビシャンといった手加工の表面仕上げなど。

たまに「蓮華の彫刻」が入ったものもあります。

こっちは緑系。

筋が入ってますね。

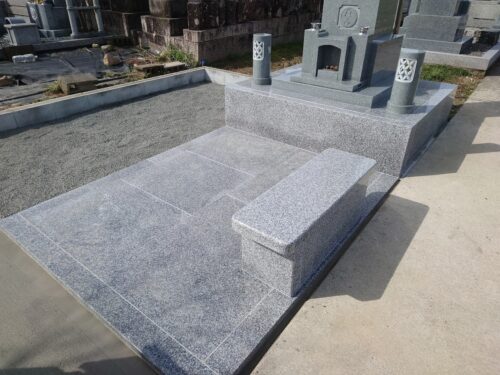

先日のデザイン墓にも設置した、G623の物置台。

全面磨きの小判型。

汚れが付かない、という点で総磨きはいいのではないでしょうか。

この石は。。。中国の緑系の石ですかね。

天場は磨き、側面はビシャン仕上げという手加工。

いい感じになってます。

これはいいですね。

少し前ですが、このような和型のお墓には、必ずと言っていいほど利用しました。

この部分ですね。少し黒みの強い石です。

こちらのお墓も円筒形のものを全面磨いた形状です。

こちらはシンプルに小判型に側面は割肌という自然に近い形状となります。

それが、最近のデザイン系のお墓になると、物置台では物足りず、イスとなりつつあります。

外柵とか、下の敷石と同様の石で、少し大きめのイスとなります。中に少しだけですが、収納できるスペースもあります。ただ扉がないので、風で吹き飛ばされたり、雨が降って、吹き込むことがあるので、線香とかローソクとかは置いておけません。掃除道具とかが最適ですかね。

割と柄のあるほうきなども収納できます。広めなので。

参拝部分が広かったので、大きめのイスを設計したのですが、サイズ的にはピッタリでした。

こちらは、井垣家という立派なお墓。灯ろうの後ろにイスを設置しました。

この位置にイスは意味があって、対面に戒名碑を設置したのですが、そちらの戒名碑をイスに座って、じっくり見ることが出来る、という位置に敢えてイスを設置しました。

いろいろ細かい部分もしっかりと考えられて、設計されているお墓です。

物置台から、イスへ変化してきています。これは流行というわけではなく、おおきた石材店のおススメが変わってきたというのが原因です。ただ単に丸いモノ、というものから、組み合わされたイスという機能が変化、というより進化してきたということでしょうか。

このイスも実はもう少し進化させたいと考案中なのですが。。。どうでしょうか?