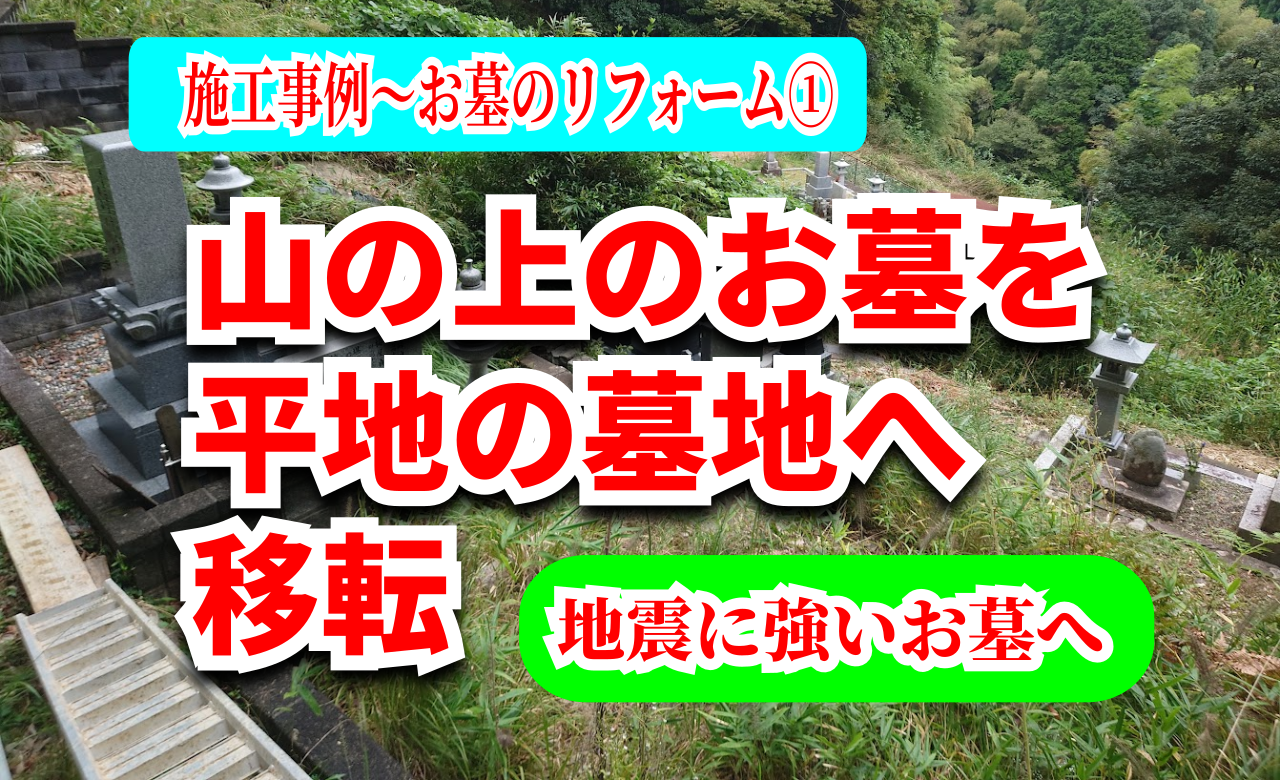

山の上にある墓地を平地の墓地へ移転工事しました。その際、地震対策を考えて、しっかりと強固な建て方をします。トップベース工法はしておりませんが、それ以外の「お墓に強い施工」を施しており、それに近い工事となります。

(この工事は2022年9月に行った工事です)

1、山の上のお墓を下へ

山の上にあるお墓。ここはお寺の裏山に点在している墓地で、かなり急こう配な斜面にお墓が立っています。

お墓の位置から下を眺めると。。。。 下の方に軽トラックが見えるでしょうか?

赤丸の中が軽トラックです。そこまで下ろすのに、赤い線をたどって下ろしていきます。ちなみに、軽トラックに乗せて更に下へ下ろします。軽トラックまでが3分の1程度の距離です。

このように、はしごをかけて、徐々に下ろしていきます。

階段はこのように、土のうを敷いて、段々をスロープにします。そうしないとうまく通れないからです。

上からよりも下からの方が迫力がありますね。

このように、キャタピラがついている運搬車で運んでいきます。小さく見えますが、かなりの力持ちで600キロくらいの重さのものを運べます。(平地で600キロが積載量ですが、このような斜面では半分くらいの重さが限界です。)

お墓の石をすべて持って下ろして、必要な石は新しい墓地のところへ。必要ない石などは、持って帰り処分させていただきます。

というわけで、もともとお墓だった場所は何もなくなり、更地となりました。長い間、墓地として利用させていただいて、感謝です。

2,新しい墓地にお墓を建てる準備

新しい墓地へ石を運ぶ、とはいっても、ただ置いたらオッケーというわけではありません。合計で1トン以上もあるお墓の石を安全に、正確に、長時間(50年以上も!!)同じ場所に設置し続けるわけですから、それなりの対策をしないと、簡単に倒れてしまっては台無しです。

新しい墓地の位置はこちらです。と言ってもわかりずらいかもしれませんが、こちらです。

この赤線の枠内ですね。後ろにもお墓が建てられる予定です。手前は通路ですね。

新しく造成された墓地区画ですから、どういう地盤かは、不明ですが、埋め土区画なので、あまり期待はできません。しっかりと基礎の部分を強固に作らないと。。。

とはいえ、予算もあり、トップベース工法のお墓ではないお墓になりました。(この区画は是非ともトップベース工法を採用したかったのですが。。。)

重機でしっかりと地面を掘っていきます。土ではどんなにしっかりと固めても効果がないので、土をある程度取り去り、その分を「砕石」を埋め直して、しっかりと強固に転圧し(土を砕石に置き換える)その上に乗る「基礎コンクリート」が傾かないように、沈まない用に対策します。

とはいえ、隣の区画のお墓は10㎝程度の基礎コンクリートしかないので(その下の砕石層も10㎝程度)あまり深く掘ると隣のお墓に影響が出そうで、怖いので、50cm程度の深さにします。

50cm程度掘ったら、砕石を入れてい行きます。少しずつ入れていき、転圧(機械で踏み固める)しながら、更に少しずつ、という風に入れていきます。たくさん入れた方が早いように思えますが、たくさん入れると転圧(機械で踏み固める)しても、固まるのは表面だけで、内部は全然固くならないのです。

時間がかかってしまいますが、少しずつ入れて、踏み固めて、入れて、踏み固めてを繰り返します。そうすることによって、非常に強固な地盤が出来るのです。

このように、入れて、固めて、更に入れるという感じです。

さて、取り出した土は、と言うと、上の部分きれいな土は写真左側。こちらはまだ使えるので、再利用します。向かって右側の塊のある土はその下に埋め込まれていた土。こちらは粘土質で石も交じっているので、残土として処分させていただきます。

処分費用も掛かかります。

3,基礎コンクリートを作る

徐々に砕石を入れていき、機械で踏み固めて、規定の高さになったら、基礎コンクリートを作る準備に入ります。基礎コンクリートの外枠になる木の型枠(外枠)を設置。赤色のスプレーで「息抜き穴」と「水抜き穴」の位置を記して、

次は鉄筋を設置していきます。太さは13ミリと通常の鉄筋より太め。でもおおきた石材店では、基本の太さです。今回は200ミリ(20センチ)のマス目が出来る幅で組んでいきます。やや短めの前後の鉄筋を最初に敷いて、

その上に左右のやや長めの鉄筋を敷きます。クロスしている部分はすべて、結束線という針金で固定していきます。これが意外と大変。時間がかかります。慣れないとすぐに針金が切れてしまって、やり直しとなったり。

すべて組めたら、息抜き穴と水抜き穴を設置。狭い区画とはいえ、複雑なお墓の構造に周囲を石で囲ってしまうので、どうしても雨水が溜まりやすいのです。なので、水抜き穴は必須です。

「息抜き穴」というのは、古くからの慣習(?)で亡くなった方をお墓に納めた際、息が出来なくなるから、息抜き穴という穴を開けておく、という習わしです。

そもそもこれは土葬の時代の名残で現在の「火葬」のお墓には、意味のないもの、となっているんですが、敢えて残しております。

さて、外周の木の型枠に補強を施して、完成。この中にコンクリートを流し込みます。

このように、しっかりとコンクリートが出来ました。まだ固まっていないので、色が濃いですね。

10日くらい経過して、型枠等を除去した後の写真です。固まってくると色が白くなります。少し大きめの穴が「息抜き穴」それ以外は「水抜き穴」です。

4,外周の石(外柵石)を設置する

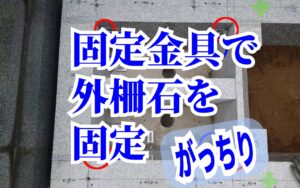

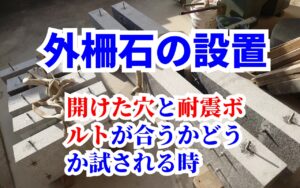

このコンクリートにまず、一番外側の石(外柵石)を取り付けていくのですが、それぞれの石に棒が刺さっていますが、分かりますか?

赤い丸の部分です。これが「耐震ボルト」です。本来は上と下が逆になっているんですが、運搬する際に反対の方が運び安いので、反対にしてあります。設置する際は、上下を反対にして、基礎コンクリートの規定の場所に開けた穴に差し込む、という建て方です。

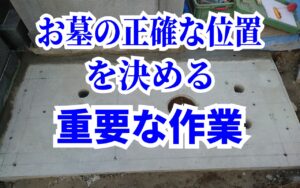

基礎コンクリートもしっかりと固まりました。コンクリートの端、色が変わっていると思いますが、これは、レイタンス除去作業といって、コンクリートは固まる工程で不純物が表面を覆うので、それを削り取る作業の後、表面に接着剤を塗ったので、色が変わっています。

周りの石から設置していきます。写真のように、石をひっくり返して、耐震ボルトを基礎コンクリートに開けた穴に差し込んでいきます。

ほぼ設置出来ました。基礎コンクリートの穴の位置が極めて重要で、これがズレると思った位置に設置できません。なかなか気を遣う作業です。

5,山の上から持って下りた石の設置

ここまで来たら、あとは山の上から持って降りてきたお墓の石を設置していきます。とはいえ、ただ設置するのではなく、先ほどの免震ボルトを上の石の下面に設置して、下の石にその受け穴を開けて挿入。

接着剤は早く固まるものと固まらないもののダブルで設置。

こんな感じですね。

戒名碑もこんな感じ。

こちらは、免震ボルトが長いのが分かりますか? 足の石だけではなく、台石まで貫通するように長めになっています。

こんな感じですね。

6,石をきれいに清掃して出来上がり

少し汚れ気味だったお墓の石もきれいにクリーニングして、灯ろう、塔婆立ても設置して、出来上がりました。

7,お墓の引っ越しのまとめ

お墓の設置は、知らない人は簡単に置くだけ、と思われがちですが、実際はとても大変な作業です。

もちろん、ただ単に置くだけなら、簡単ですが、お墓の石って極めて重たいのです。すべてを計算したら、1トンを軽く超える重量です。しかも、均等に全体に重量がかかるのではなく、手前が軽く(石が少ない)、奥が重たい(石が多い)場合がほとんどなので、傾くリスクが極めて高いのです。

それでも傾かないように、基礎工事は極めて大事ですし、もし傾いても、お墓の石がズレないように、外れないように、しっかりと固定することが大事です。

50年後、100年後も今と同じ状態でいられるように、お墓の建て方は大事にしたいものです。