ほぼ完成しました。据付工事以降、天候が悪く、しばらく続きが出来なかったのですが、やっと天候が回復して、その後の仕上げができました。

花立石は、なくしました。台石に挿入するタイプ。

花立石は意外と欠けやすく、移動もしずらく、重いので、納骨の際、移動しなくてはいけないので、大変なのです。こうすると、少し見た目は違和感がありますが、おそらくすぐ慣れて、気にならないはずです。なおかつ、花立石がないと、広く感じて、すっきりしたイメージになります。水鉢石も納骨しないので、必要なくなり、なくしました。

ただ、信頼棺のお墓なので、花立の筒の穴は貫通しておりません。

ここに、水抜きの穴が開いております。両方の花立の穴に開いています。

ここが納骨口。

これです。信頼棺の蓋石です。この中にカロートの納骨口があります。ここはまだシール作業しておりません。

このように水飲みは取り外しできるようになっています。

向かって右のお地蔵様。花立の筒が2個、その真ん中が水呑みといって、お水を入れるコップ。手前が線香を立てる線香立です。こちらの宗派は浄土真宗なので、寝かせてお供えするのが普通かもしれませんが、スペース上、この普通のタイプを設置させていただきました。

左のお墓本体同様、抜けるようになっている花立の筒。両方とも抜けます。

真ん中の水吞はネジタイプになっていて、取り外しができます。掃除の際、便利です。

副碑の文字にも黒色を入れて、

お墓本体の香炉皿もやっと届いて、完成しました。

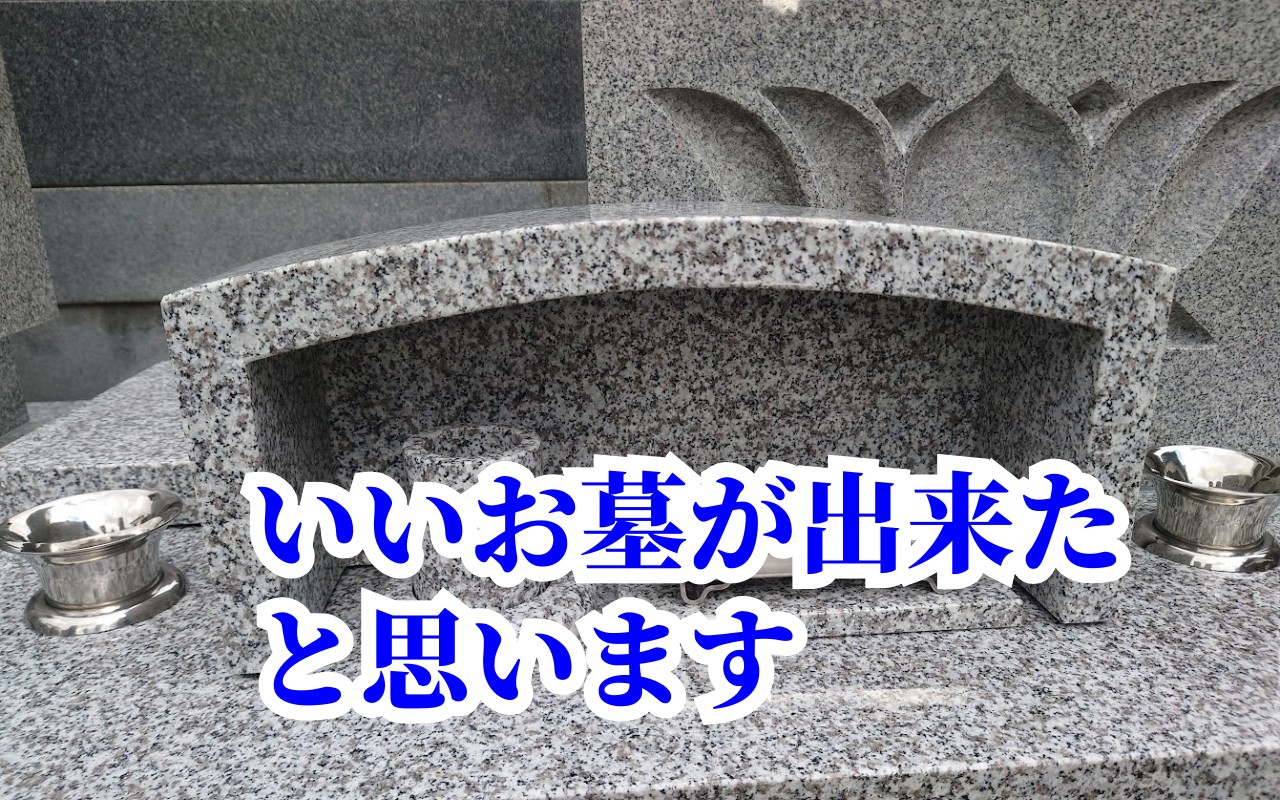

シンプルだけど、納骨口を横に設計したおかげで、手前の部分がすっきりした感じになります。お供え物も置く場所が用意出来て、わりと広めのスペースに感じます。背丈も低めにしたんですが、副碑の手前、荷物を置いたり、腰かけたりできる高さになっています。

この部分ですね。反対側のお地蔵様の手前も同じ高さなので、同様の使い方が出来ます。

地震に強いお墓であり、雨漏りしないお墓、信頼棺のお墓でもあり、構造を変えたことで、手前がすっきりして、お供え物、物置台、腰かけなどに代用できるスペースも用意できました。

いいお墓が出来たのではないかと、かんがえています。